Rot-rot-grüne Träume, schwarz-grüne Realitäten

Viele Grüne halten ihre Partei immer noch für eine linke Partei, träumen von Bündnissen mit SPD und Linken. Dabei liegt die Zukunft der Partei in der Mitte. Dort suchen viele Wähler eine neue politische Heimat

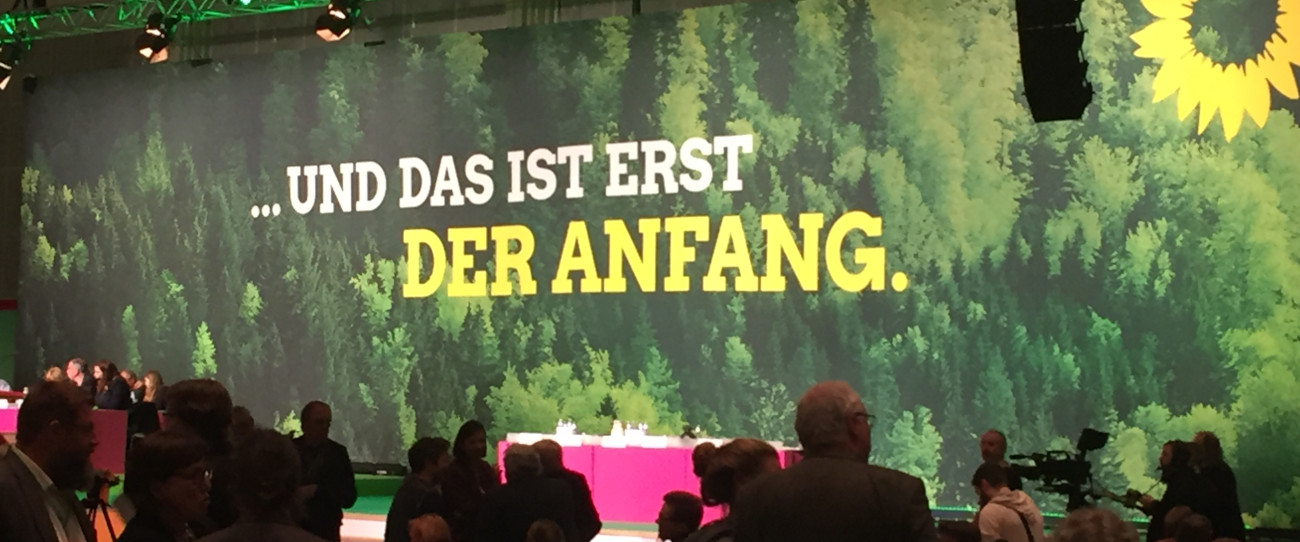

Die Grünen können vor Kraft derzeit kaum laufen. Bundesweit liegen sie in allen Umfragen derzeit bei über 25 Prozent und bei mehreren Instituten auch vor der Union. Schon wird öffentlich die Frage gestellt: Kann Habeck Kanzler?

Auch in den Ländern hält der Höhenflug an. In Berlin etwa sind die Grünen laut Forsa mit 26 Prozent stärkste politische Kraft, neun Punkte vor der Linken. Würde in Berlin jetzt gewählt, könnte die Öko-Partei den Regierenden Bürgermeister stellen.

Die schmerzliche Erfahrung aus Berlin 2011

Wie schnell politische Spekulationsblasen platzen können, das konnten die Grünen vor acht Jahren in der Hauptstadt allerdings auch erleben. Im Sommer 2011 träumten sie nach der Atomkatastrophe in Fukushima schon einmal vom Einzug ins Berliner Rathaus. An der Spitze einer grün-roten oder grün-rot-roten Landesregierung. Noch sechs Monate vor der Wahl lag die Partei in Umfragen bei 30 Prozent, doch dann begann der Wahlkampf. Die Bürgermeisterinnenkandidatin Renate Künast kam bei den Wählern nicht an, außerhalb der grünen Hochburgen in Kreuzberg und Schöneberg hielt sich ihre Beliebtheit in Grenzen. Dazu schauten sich die Wähler nun genau hin, was die Partei mit der Stadt vor hatte und wie sie in ihrer Hochburg Kreuzberg bereit regierte. Von da an ging es bergab. Am Ende waren die Grünen froh, dass ihnen 17,6 Prozent blieben. Zum Regieren reichte das nicht, die Grünen mussten in die Opposition unter einer Großen Koalition.

Wie groß das Missverständnis zwischen den Grünen und ihren potenziellen Wählern war, offenbarte sich vor allem an Künasts zentralen Wahlkampfslogan „Berlin für alle“. Künast verstand diesen Slogan als überparteiliche Botschaft der Öffnung gegenüber jenen bürgerlichen Wählern, die grüner Großstadtpolitik skeptisch gegenüberstanden. Doch diese Wähler verstanden diesen Spruch ganz anders, verlängerten diesen zu „Berlin für alle Zuwanderer“. Aus der Botschaft der Versöhnung wurde eine Botschaft, die die Stadt spaltete. Zumal Künast ein bürgerliches Bündnis mit CDU und FDP ablehnte.

Wahlergebnisse sind etwas anderes als Umfragen

Die grüne Partei musste damals schmerzhaft lernen: Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse etwas anderes. Sie mussten lernen, dass dazwischen erstens ein Wahlkampf stattfindet, in dem sich die Wähler ernsthaft ernsthaft fragen, von wem und von welchen Parteien sie regiert werden wollen. Und dass es zweitens einen Unterschied macht, ob sich eine kleine Partei als Juniorpartner einer Regierung andient, als ökologisches oder gesellschaftspolitisches Korrektiv zum Beispiel. Oder ob eine Partei einen politischen Führungsanspruch in einer Stadt oder einem Land für sich reklamiert, ob sie regieren, eine Regierungskoalition führen will. Dafür braucht es dann nicht nur die wohlklingenden Beschlüsse eines Parteitages, einen Wahlsieg sowie eine rechnerische Mehrheit im Parlament, sondern vor allem auch eine gesellschaftliche Mehrheit für zentrale politische Projekte.

Radikale Veränderungen schrecken den Wähler ab

Vor allem radikale Veränderungen und abrupte politische Kurswechsel mögen die Wähler aber in Wirklichkeit gar nicht. Diese Erfahrung mussten auch schon andere Parteien machen, zum Beispiel die Union bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005. Nicht zufällig wollte die Kanzlerin Merkel von den neoliberalen Reformbeschlüssen des Leipziger Parteitages 2003 nach der Wahl 2005 nichts mehr wissen. 2009 brachen die Grünen bei der Bundestagswahl ein, weil sie mit der Forderung nach umfangreichen Steuererhöhungen in den Wahlkampf gezogen waren, was der grünenaffinen Mittelschicht dann doch nicht zu vermitteln war. Genauso wenig zufällig hatte der bisher letzte SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Bundestagswahl 1998 mit dem Slogan „Wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen“ gewonnen. Mit Schröders radikalen Reformagenda 2010 begann nach der Bundestagswahl 2002 das Ende seiner rot-grünen Kanzlerschaft.

Rot-rot-grün ist für viele ein Schreckensszenario

Man könnte meinen, die Grünen hätten aus den Berliner Erfahrung aus dem Jahr 2011 gelernt. So demütig gehen sie mit dem derzeitigen Höhenflug um, so vage sind bei aller Radikalität in Sachen Klimaschutz derzeit ihre politischen Botschaften, von einem grünen Kanzlerkandidaten wollen sie offiziell nichts wissen. Auch in Berlin oder anderen Bundesländern, in denen die Partei derzeit in Umfragen vorne liegt, hüten sie sich davor, zu selbstbewusst aufzutreten. Doch die Demut hat Grenzen. Kaum deutet sich in Umfragen an, dass es bei Bundestagswahlen eine grün-rot-rote Mehrheit geben könnte, träumen in der Partei wieder viele von einem Linksbündnis, von einer Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grünen. Unter Insidern wird das Projekt r2g genannt – wobei man das Kürzel nach Lage der Dinge wohl ändern müsste, auf g2r. Ein grüner Kanzler an der Spitze einer Linksregierung? Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie schnell sich die Wähler in großer Zahl und mit Grausen von einem solchen Projekt abwenden würden.

Wie weit kommt der rot-rot-grüne Zug?

Trotzdem soll im westdeutschen Bremen die rot-rot-grüne Fahrt beginnen. Obwohl die SPD in der Hansestadt bei der Bürgerschaftswahl im Mai zweifelsfrei abgewählt wurde und auch der Koalitionspartner Grüne deutlich unter seinen Möglichkeiten blieb, verhandeln beide Parteien derzeit mit der Linken über die Bildung eines gemeinsamen Senats. Im Herbst soll dann der rot-rot-grüne Zug im Osten Fahrt aufnehmen. Nach den Landtagswahlen in Brandenburg Anfang September könnte auch dort eine rot-rot-grüne Landesregierung gebildet werden. Ende Oktober soll der Wähler nach Ansicht der r2g-Strategen die thüringische Landesregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow bestätigen. Gemeinsam sollen Bremen, Brandenburg und Thüringen die bundespolitische Debatte über ein Linksbündnis als Alternative zu Merkel und der Großen Koalition befeuern. Der Alt-Grüne Jürgen Trittin träumt genauso wieder davon, wie etwa der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der will „diese Option endlich ernsthaft prüfen“.

Dabei haben alle Prüfungen der vergangenen Jahre bei der SPD und bei den Grünen zu der Erkenntnis geführt, dass ein Linksbündnis keine realistische Option ist. Dass es dafür keine gesellschaftliche Mehrheit und auch keine tragfähigen Reformprojekte gibt. Dass vor allem die Linke im Bund nicht regierungsfähig ist. Außenpolitisch nicht verlässlich, finanzpolitisch unseriös. Zudem haben vor allem die Grünen zuletzt die Erfahrung gemacht, dass sie potenzielle Wähler vor allem in der Mitte gewinnen können, bei enttäuschten Wählern von SPD, CDU und CSU. Der Linksruck der SPD, vor allem vorgetragen vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, und die Sehnsucht vieler Christdemokraten nach einer konservativen Wende haben den grünen Höhenflug der vergangenen Monate zusätzlich befeuert. Zumal die Grünen in den Jamaika-Verhandlungen deutlich gemacht haben, dass sie anders als die FDP und die SPD unbedingt regieren wollen und auch bereit sind, die dafür notwendige Kompromissbereitschaft aufzubringen. Dass die Grünen bereit sind selbstbewusst politische Verantwortung zu übernehmen, gefällt vielen Wählern in der Mitte.

Schwarz-Grün ist stabiler

Wer die grüne Zukunft in Bremen, Brandenburg und Thüringen sieht, der sollte zudem Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein nicht vergessen. In allen drei Ländern regieren die Grünen zusammen mit der CDU, in Kiel mit CDU und FDP, in Stuttgart stellen sie seit acht Jahren sogar den Ministerpräsidenten. In Wiesbaden wurde Schwarz-Grün im Herbst vergangenen Jahres vom Wähler bestätigt, bei deutlichen grünen Zugewinnen. Die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie ist für diese Landesregierungen genauso ein Gewinnerthema wie eine behutsame Klimapolitik sowie die Überwindung gesellschaftspolitischer Spaltungen in der Bildungs- oder Integrationspolitik. Botschaften sind dies, mit denen die Grünen in der Republik anstatt eines rot-rot-grünen Projektes vermutlich erfolgreicher ein schwarz-grünes befördern könnten. Rot-Grüne Landesregierungen hingegen wurden zuletzt zum Beispiel in NRW und Niedersachsen nach nur einer Legislaturperiode abgewählt. Eine rot-grüne Idee, die die Fantasie der Wähler angeregt hätte, gab es in beiden Ländern nicht.

Hinzu kommt: In Umfragen stehen die Grünen in den drei schwarz-(gelb)-grünen Bundesländer (und in Bayern) deutlich besser da als in traditionell rot-grünen oder rot-rot-grünen Ländern. Nicht zu vergessen, dass die drei Länder zusammen fast viel Mal so viele Wähler stellen und eine ungefähr sechsmal so hohe Wirtschaftskraft haben, wie die drei Länder, die jetzt die Linksbündnisfantasien befeuern. Untergegangen sind Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein unter der Last der ungewöhnlichen Bündnisse auch nicht, alle schwarz-(gelb)-grünen Reformprojekte wurden und werden in enger Abstimmung mit der Wirtschaft umgesetzt, bezahlbar sind sie auch.

Die Zukunft der Grünen liegt in der Mitte

Viele grüne Funktionäre halten ihre Partei immer noch für eine linke Partei, träumen von Bündnissen mit SPD und Linken. Dabei liegt die Zukunft der Partei in der Mitte, wo viele Wähler eine neue politische Heimat suchen und in Bündnissen mit der Union. Wenn die CDU und ihre Vorsitzende Kramp-Karrenbauer angesichts der Bremer Koalitionsverhandlungen stattdessen nun vor der grünen Gefahr warnt, muss sie aufpassen, dass sie nicht ein zusätzliches Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Genauso wie die Grünen natürlich irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, wenn sie im Bund wieder nach links rücken, sich programmatisch radikalisieren, während sie in den Ländern pragmatische ökologisch-bürgerliche Politik machen.

Noch können es sich die Grünen, leisten zwischen Schwarz-Grün und Rot-Rot-Grün zu schwanken. Der Unmut der Wähler über die schwarz-rote Koalition ist groß, die Orientierungslosigkeit von CDU und SPD noch größer. Aber der Wähler ist in diesen Tagen ein scheues Reh, schnell verschreckt, schnell bei der nächsten Partei. Große Ausschläge in der Wählergunst sind am Wahltag nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Verpasste Chancen kommen nicht zurück. Derzeit haben Union und Grüne in Umfragen einer stabile Mehrheit. Das muss aber nicht so bleiben.

(zuerst erschienen bei cicero.de)